ऐसे ही वास्तविक दुनिया में, अगर किसी इलाक़े को यह दर्जा हासिल हो सकता है, तो वह पाकिस्तान में अफ़ग़ानिस्तान की सीमा से लगा हुआ ख़ैबर दर्रा है. जहां से अफगानिस्तान जाने और वहां से आने वालों को रास्ता अफरीदी कबाइलियों को नज़राना देना पड़ता था, यहां तक कि दुनिया पर विजय प्राप्त करने वाले महान विजेताओं को भी यहां अपना सिर झुकाना पड़ा.

लगभग सभी इतिहासकारों ने अफरीदी कबीलों के बारे में लिखा है कि ये वो मुसीबत हैं जो जंग से प्यार करते हैं और उनका यही प्यार उनके दुश्मन की सबसे बुरी हार का कारण बनता है.

विदेशी और स्थानीय लेखक इस बात से सहमत हैं कि ख़ैबर दर्रे पर जितने हमले हुए हैं, उतने हमले शायद ही दुनिया के किसी रास्ते या राजमार्ग पर हुए होंगे.

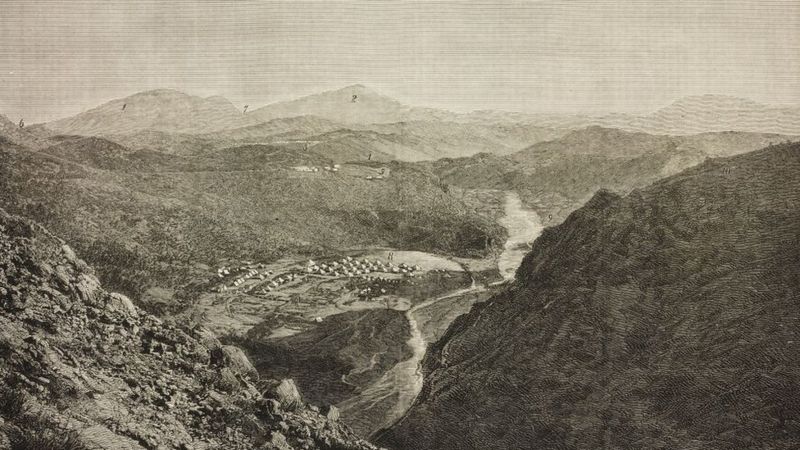

दुनिया का ये मशहूर ख़ैबर दर्रा पेशावर से 11 मील की दूरी पर बने ऐतिहासिक द्वार ‘बाब-ए-ख़ैबर’ से शुरू होता है और यहां से लगभग 24 मील यानी तोरखम के स्थान पर पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान की सीमा पर ख़त्म होता है. जहां से लोग डूरंड रेखा को पार करके अफगानिस्तान में प्रवेश करते हैं.

बाब-ए-ख़ैबर और तोरखम के बीच का यह क्षेत्र, बुरी नीयत से आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इतने खतरों से भरा हुआ है जिसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती है. यही वजह है कि दुनिया और इस इलाक़े में विजेता कहलाने वाला कोई शासक, इस दर्रे और यहां रहने वालों को काबू में नहीं कर सका.

ख़ैबर दर्रे की भौगोलिक और जंगी स्थिति

इस रास्ते के दोनों ओर करीब डेढ़ हजार फीट ऊंची पहाड़ी चट्टानें हैं और इनके बीच में गुफाओं की भूल भुलैया हैं. यहां के लोगों के लिए यह दर्रा एक ऐसी प्राकृतिक घेराबंदी है जिसे दुनिया के किसी भी जंगी हथियार से नहीं जीता जा सकता है.

इसका सबसे खतरनाक हिस्सा ऐतिहासिक अली मस्जिद का इलाक़ा है, जहां दर्रा इतना संकरा हो जाता है कि इसकी चौड़ाई केवल कुछ मीटर रह जाती है.

यही वह स्थान है जहां पहाड़ की चोटियों पर छिपे कुछ ही क़बाइली सैकड़ों फीट नीचे से गुजरते हजारों सैनिकों के लिए कयामत बरपा देते थे और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर देते थे. यहां तक कि उन्हें शव उठाने के लिए भी क़बाइलियों की बात माननी पड़ती थी.

मौत की घाटी का द्वार’

पेशावर शहर से चंद किलोमीटर दूर स्थित जमरूद तहसील में बने इस द्वार को अगर दुश्मन के लिए मौत की घाटी का द्वार कहा जाये, तो गलत नहीं होगा.

इस द्वार से ही पूरे ख़ैबर दर्रे की अहमियत का पता चलता है. इस द्वार का निर्माण पूर्व राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान के शासनकाल के दौरान किया गया था. जून 1963 में इस द्वार का निर्माण पूरा हुआ. द्वार का निर्माण उस समय के कैंबलपुर (वर्तमान में अटक) के दो मिस्त्रियों गामा मिस्त्री और उनके भतीजे सादिक मिस्त्री ने किया था.

करीब दो साल में इसका निर्माण पूरा हुआ. द्वार पर लगे बहुत से शिलालेखों पर उन शासकों और आक्रमणकारियों के नाम लिखे हैं, जिन्होंने इस मार्ग का इस्तेमाल किया है.

इस द्वार के पास ही सिख जनरल हरि सिंह नलवा ने पानी के जहाज की तरह दिखने वाले किले का निर्माण कराया था, ताकि ख़ैबर दर्रे पर नजर रखने के लिए यहां सैनिकों को तैनात किया जा सके.

इस क्षेत्र की अधिकांश आबादी अफरीदी क़ाबिले की उप-शाखा कोकी खेल की है.

सिकंदर-ए-आज़म का पीछे हटना

प्रोफेसर डॉक्टर असलम तासीर अफरीदी ख़ैबर से सटे ओरकज़ई जिले के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग़िलजो के प्रिंसिपल हैं और यहां के इतिहास के जानकार हैं.

उनका कहना है कि ईरान को जीतने के बाद, पख्तूनों के गांधारा प्रांत पर विजय का लक्ष्य रखने वाले सिकंदर-ए-आज़म की सेनाओं को ख़ैबर दर्रे पर सबसे ज़्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था और फिर अपनी माँ के कहने पर उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा था.

वो कहते हैं कि अफरीदी कबीलों के इस कड़े प्रतिरोध के कारणों का पता लगाने के लिए सिकंदर की मां ने उनसे कहा कि इस क्षेत्र के कुछ निवासियों को दावत पर उनके पास भेजा जाये.

अफरीदी कबीलों के ये मुखिया सिकंदर-ए-आज़म की मां के साथ बातचीत में लगे हुए थे, जहां उन्होंने उनसे सवाल किया कि आपमें से मुखिया कौन है.

इस पर सभी ने दावा किया कि वही मुखिया है और यह सब आपस में उलझ पड़े. यहीं पर सिकंदर-ए-आज़म की मां को एहसास हो गया, कि जब ये लोग अपनों में से किसी को खुद से बड़ा मानने को तैयार नहीं हैं, तो वे सिकंदर-ए-आज़म को क्या मानेंगे.

मां ने अपने बेटे को सलाह दी कि वह हिन्दुस्तान जाने के लिए ख़ैबर दर्रे के रास्ते का विचार दिल से निकाल दे. इसलिए सिकंदर-ए-आज़म को अपना रास्ता बदलना पड़ा और वो बाजौड़ के रास्ते अपनी मंज़िल की तरफ बढ़े.

वर्तमान पाकिस्तान के इलाक़ों में सिकंदर-ए-आज़म के प्रवेश के संबंध में, एक पूर्व ब्रिटिश गवर्नर सर ओलाफ कारो ने अपनी किताब ‘पठान’ में लिखा है, कि सिकंदर पेशावर में दाखिल नहीं हो सका और उसने जिन नदियों को पार किया वे कोसुसप्ला और गोरिस थीं.

इनके बीच एक पहाड़ी झरना था, जो केवल कोंटर यानी पंज कोड़ा का ऊपरी हिस्सा हो सकता है, जहां से आज डूरंड रेखा गुजरती है और उसने वर्तमान के बाजौड़ के एरी गायों के नवागई का रास्ता लिया.

बौद्ध मत के बड़े स्मारक

जाने-माने पत्रकार अल्लाह बख्श यूसुफी ने अपनी प्रसिद्ध किताब ‘तारिख-ए-अफरीदी’ में लिखा है, कि ख़ैबर दर्रे के क्षेत्र में बड़ी संख्या में बौद्ध पुरातत्व स्थल पाए गए. लेकिन अपनी मान्यताओं के कारण पख्तून इन मूर्तियों के खिलाफ थे और उन्हें तोड़ देते थे.

उसी क्षेत्र में लांडी खाना के पास एक पहाड़ पर प्राचीन काल की एक किले जैसी इमारत है. जिसे यहां के अफरीदी ‘काफिर कोट’ कहते हैं.

अल्लाह बख्श यूसुफी लिखते हैं कि सुलतान महमूद गज़नवी ने भारत पर हमलों में पख्तूनों से दुश्मनी करने के बजाय, उन पर भरोसा किया और उनका परिचय अपना गौरव कह कर कराते थे.

जो मुखिया महमूद गज़नवी के साथ युद्ध में शामिल हुए, उनमे मलिक खानो, मलिक आमू, मलिक दावर, मलिक याह्या, मलिक महमूद, मलिक आरिफ, मलिक ग़ाज़ी, मलिक शाहिद और मलिक अहमद शामिल हैं. जब महमूद गज़नवी ने सोमनाथ पर विजय प्राप्त की, तो पख्तून बहुत ही दिलेरी से लड़े और लड़ाई की इस शैली ने उन्हें पख्तूनों को ख़ान का नाम देने पर मजबूर किया और कहा कि केवल पख्तून ही ख़ान कहलाने के योग्य हैं.

इतिहासकार लिखते हैं कि जब ज़हीरुद्दीन बाबर अपनी ताक़त के भरोसे भारत पर विजय पाने की उम्मीद में ख़ैबर की तरफ चले, तो अफरीदी उनके रास्ते में लोहे की दीवार बन गए. बाबर को समझ में आ गया कि ताक़त के बल पर वो ख़ैबर दर्रे को पार नहीं कर सकता. और अगर ऐसा हो भी गया, तो अफ़ग़ानिस्तान की तरफ बढ़ते हुए, उन्हें पीछे से हमेशा असुरक्षित होने की चिंता रहेगी.

इसलिए, ख़ुद को मजबूत करने के बाद, उन्होंने एक बार फिर 1519 में दोबारा ख़ैबर को विजय करने की ठानी. एक भीषण युद्ध के बाद ज़हीरुद्दीन बाबर अली मस्जिद में केवल एक रात बिता सका. वे जमरूद तो पहुंच गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर वे पंजाब गए, तो ऐसा न हो कि वापसी पर ये क़बाइली उनका रास्ता काट दें.

सिख शासनकाल

सिख शासक रणजीत सिंह को यक़ीन था कि पख्तूनों पर सत्ता बनाए रखने के लिए एक मजबूत हाथ की जरूरत थी. इसलिए सिखों के सबसे प्रसिद्ध प्रशासनिक जनरल हरि सिंह नलवा को एक बड़ी सेना के साथ पेशावर का प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया गया.

हरि सिंह ने पख्तूनों को तो परेशान किया लेकिन वह क़बाइलियों को नुकसान नहीं पहुंचा सके और इन क़बाइलियों की कार्रवाइयों की वजह से रणजीत सिंह ख़ुद घबरा गया.

इस घबराहट का ही असर था कि इन क़बाइलियों के हमलों से बचने के लिए हरि सिंह नलवा ने, बाब-ए-ख़ैबर के पास यानी ख़ैबर दर्रे के मुहाने पर एक किला बनाने का फैसला किया और 1836 में इस पर काम शुरू हुआ.

वैसे तो सिखों ने क़बाइलियों के हमलों से बचने के लिए इस किले का निर्माण किया था, लेकिन अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद खान ने इसे अपने खिलाफ इरादे का संकेत माना और सिख सेना पर हमला कर दिया जिसमे हरि सिंह नलवा मारे गए.

ब्रिटिश सरकार से ‘मवाजिब’ लेना

जब ब्रिटिश सिख सेना अफगानिस्तान में तैनात थी, तो उनके लिए ख़ैबर दर्रा खुला रखना ज़रूरी था, लेकिन अफरीदी क़बाइलियों को भुगतान किए बिना यह संभव नहीं था.

अंग्रेज भी जानते थे कि अफरीदियों को भुगतान न दिया गया, तो वे ख़ुद भी चैन से नहीं रह पाएंगे, इसलिए उन्हें ख़ैबर दर्रे में शांति बनाये रखने के लिए अफरीदियों को सालाना एक लाख पच्चीस हज़ार रुपये देने पड़ते थे.

अफ़ग़ानिस्तान में दो साल रहने के बाद, जब अंग्रेज हार गए, तो वे अपनी सहयोगी सेना, यानी सिखों को लेकर वापिस लौटे, तो ख़ैबर दर्रे के अंदर अफरीदी क़बाइलियों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया कि उनके होश उड़ गए.

ख़ैबर दर्रे के अंदर अली मस्जिद के स्थान पर अंग्रेज़ों की तोपें और बंदूकें सब कुछ अफरीदी क़बाइलियों ने छीन लीं.

अफरीदी कबीलों के साथ हुए समझौतों के तहत इन कबीलों को सड़क सुरक्षा और शांति स्थापना आदि के लिए ये रकम दी जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में मवाजिब कहा जाता है.

इस राशि का भुगतान वर्ष में दो बार किया जाता है और इसे प्राप्त करने वाला गर्व महसूस करता है. ऐसे क़बाइली मलिक और बुजुर्ग भी हैं, जो इन क़बाइली इलाकों से बहुत दूर रहते हैं और अक्सर उन्हें अपने हिस्से के मवाजिब के कुछ रुपये पाने के लिए, हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन वे इस नज़राने को नहीं छोड़ते.

सरकारें इन क़बाइली बुजुर्गों को लिंगी (दस्तार) के नाम पर भी रक़म अदा करती है.

अफरीदी यहां कब से हैं?

प्रोफ़ेसर डॉक्टर असलम तासीर अफरीदी का कहना है कि जमरूद से लेकर तिराह और चोराह तक इस क्षेत्र में इन अफरीदियों की मौजूदगी है. इनके लिए जलालाबाद से पाकिस्तान के वर्तमान शहर मर्दान तक एक पख्तून राज्य की भी स्थापना की गई थी. जिसके संस्थापक बायज़ीद अंसारी या पीर रोख़ान थे और इसमें वजीरिस्तान के इलाक़े भी शामिल थे.

उनका कहना है कि भारत की कृषि और हरे-भरेपन के कारण, इसे सोने की चिड़िया माना जाता था और इसीलिए विजेता हमेशा इस पर क़ब्ज़ा करके, इसे अपने वश में करना चाहते थे. इन विजेताओं ने गांधारा यानी पख्तूनों के प्रांत का रास्ता अपनाया. जहां ख़ैबर दर्रा उनके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बना.

वो कहते हैं कि बाब-ए-ख़ैबर के आस-पास के इलाके में लगभग 29 लड़ाइयां ख़ुद आस-पास के विभिन्न कबीलों के बीच लड़ी गईं, जिनमें सिखों, अंग्रेजों और ख़ुद कबीलों के बीच ये जंगें हुई.

अफरीदी कबीलों की वैसे तो और भी कई शाखाएं हैं, लेकिन हर शाखा अलग-अलग इलाके में रहती है. उनकी सबसे बड़ी शाखा, कोकी खेल, बाब-ए-ख़ैबर से ले कर ख़ैबर दर्रे तक और फिर तिराह के बड़े इलाक़े में रहती है.

इस क़बीले के मलिक अब्दुल्ला नूर का कहना है कि जमरूद का कंट्रोल लेने के लिए, तहकाल के अरबाब सरफराज़ ख़ान ने उनके कबीले की मदद की थी. उनका कहना है कि जहां दुनिया के हर हिस्से से आने वाले लड़ाके इस क्षेत्र को जीतना चाहते थे, वहीं इस क्षेत्र में अपने क़बीलों के बीच भी सत्ता और जमीन के लिए रस्साकशी जारी रही, जिसमें दुश्मनों के अलावा अपनों ने भी भूमिका निभाई.

हालांकि, उनका कहना है कि अब इलाके में लंबे समय से शांति है और सभी क़बीले अपनी सीमाओं में शांति से जीवन गुज़ार रहे हैं.

साभार बीबीसी

No Comments: